実技模試 の記事一覧

都立総合芸術高校水彩実技コンクールやりました!

こんにちは基礎中学高校受験コースです!

夏は猛暑続き、講習も後半になりに生徒の皆さんも疲労が溜まってきたと思います。そんな最中、都立総合芸術高校の水彩実技を想定して実技コンクールを行いました。

このイベントでは夏の期間でどのくらい力がついたのか、受験生の皆さんに試してもらうために行っています。

また今回は今年受かった都立総合芸術高校生1年生の2名をお迎えして、デモスト(実技実演)も同時に行っています。

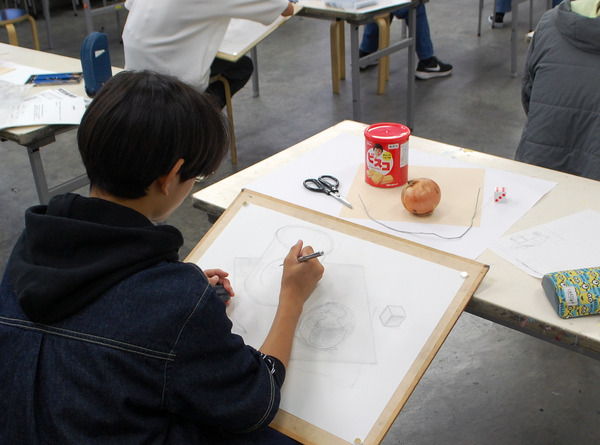

生徒さんが実技をしている様子。

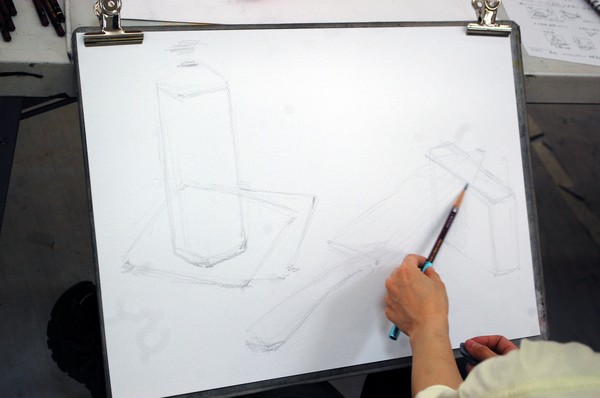

デモストの描き始めの様子

さすが現役の総芸生!この難しい課題でも慣れた様子で制作しています。

デモストの2名に感化されて、中学生達もいつも以上に制作に真剣に取り組んでいます

制作終了後は座談会形式でデモストをしてもらった高校生の2人に描いてもらった作品と入試当時様子などの解説をしてもいました。

中学生達からも試験や都立総合芸術高校に関する色々な質問があり座談会は盛り上がっていました!

座談会後にコンクール作品の講評を行いました。講習会での制作と違った状況での制作で緊張感があった分、みんな普段以上によく描けていました。

今回は講師のアドバイスだけでなく、デモストされた高校生の実技や座談会の中で、受験に関する様々なポイントが学べたと思うので、次の制作に活かす為にも、お家で引き続き実技の練習をして欲しいです。

8月も残すところ、あと僅か。

9月に入って2学期が始まると、学校のテストや高校での入試説明会などやることが目白押しですが、、、

本番の試験日まであと4ヶ月!気を引き締めて入試対策も頑張っていきましょう。

11月17日には河合塾では都立総合芸術高校の推薦実技模試も行います。第一志望の合格を目指している方もちろんですが、女子美術大学付属高校や片倉高校など、入試で実技試験がある高校を受験される方も是非ご参加ください!

都立総合芸術高校推薦実技模試やりました!

こんにちは、中学コースです。

先日、都立総合芸術高校推薦実技模試を河合塾で行いました。

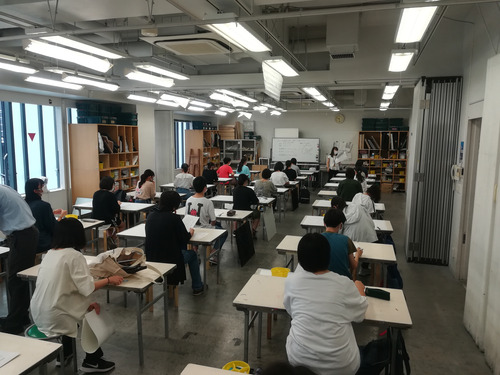

入試に近い状況で実技を行ってもらいます。受験された人たちも真剣に課題に向き合っていますね

課題は総合芸術高校の傾向を踏まえて、河合塾の講師が課題内容を考えています。

ぱっと見ると単純な形のモチーフが多いですが、シンプルなものほど形の違いが分かりやすくなる為、

観察の基礎力が必要になります。油断大敵です。

3時間の制作終了後に採点を行い、講評を行いました

講評と課題内容を説明している風景

上位の成績の人には賞状と商品が授与されました!おめでとうございます。

今回の模試で試験の感じはある程度イメージができたと思います。

受験の勉強も実技の勉強もここからが佳境に入っていく成績の良い悪いだけに気を取られず、

講評で言われたポイントをクリアしく事を目標にして、実技の練習をしてください。

目的を持ってしっかりやっていけば実技は確実に上達していくはずです。

河合塾では1月2日に「水彩コンクール」・1月13日に都立推薦入試直前の特別ゼミを行う予定です。

塾生のみならず、外部生も受講ができます。

年が明けた1月にはすぐに入試が始まります。冬期講習と合わせて是非、受講をご検討ください。

→冬期講習のお申込みはこちらから!

都立総合芸術高校推薦実技模試に向けて特訓!!

こんにちは。基礎中学専攻 高校受験コースです。

先日、都立総合芸術高校の方では入試説明会がありましたね。

河合塾でも10月22日(日)に都立総合芸術高校推薦実技模試があります。

それに向けての特訓課題を行いました!

今日のモチーフはこんな感じ↑

質感、固有色、形の違いが分かりやすいモチーフにチャレンジしてもらいます。

まずモチーフの配置と組み合わせ方、構図を考えていきます。

モチーフのセッティングが終わった段階で画面に鉛筆を使って描き出していきます。

生徒たちにもデッサンの進め方のコツを掴んでもらうために、今回の課題は学生講師の先生に

デモストとして一緒に描いてもらいました!

↓

まずは全体に当たりをとって、構図や大小関係を合わせていきます。

全体のバランスが取れたところで、モチーフの形をより正確に描いていきます。

形が整ってきた段階でモチーフごとの特徴(質感や固有色)を鉛筆の種類を変えつつ、さらに描き込んでいきます。

2時間あまりで完成!

先生さすがです!みなさんも入試でもこのくらい描けたら結果はバッチリだと思います。

レベルが高いかもしれませんが、ひとつ目標にして練習してみて下さい。

中学コースでの実技模試は年間を通して1回しか行われませんので、都立総合芸術高校を第一志望にされている方だけでなく、入試で実技試験がある美術系高校を受験される方も腕試しにぜひ受けてみてください。

河合塾で行う「都立総合芸術高校推薦実技模試」のwebでのお申し込みは10月12日(木)16時までとなっておりますので、ご注意ください。

お申し込みはこちらまで!

【日本画専攻 東京芸大二次実技模試2021】

こんにちは。日本画専攻です。

10月16日、17日の二日間にかけて芸大二次試験の公開模試が行われました。過去最多参加者となる150点以上が採点会場に並びました。ここ数年の芸大日本画受験者数を鑑みると、全受験者の3分の1以上が参加していることが予想されます。

名古屋校の講師も加わり、壁面に埋め尽くされた作品を採点していきましたが、予想以上に時間がかかり、講評時刻が押してしまいお待たせしてしまいました。申し訳ありません。

去年同様、全体講評など会場内が密にならざるを得ない状況は、なるべく時間を短縮し行い、各フロアに分かれての個別講評を長めにする対応を取らせて頂きました。また希望者には模試作品以外の作品講評などの個別面談形式で執り行いました。

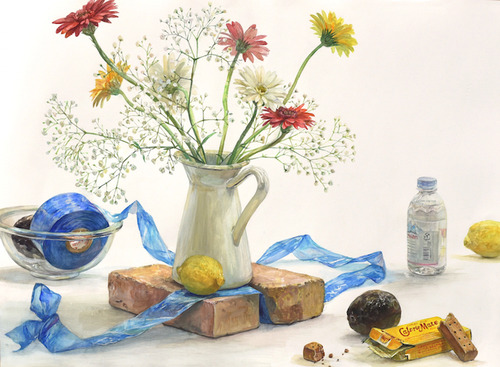

今回の模試のモチーフと上位三作品をご紹介します。

最優秀作品(1位)

台上の広がりがゆったりと見え、自然に見える上に豊かな色彩を感じられる秀作です!作者は最近安定感が増してきて、良い調子です。

優秀作品(2位)

やや色彩の幅は狭いものの、花の魅力をとてもうまく捉えられています。かすみ草は抜群に良かったです。

優秀作品(3位)

バランスのとれた仕上がりで、描写も魅力があります。少し暗い色が似てしまったのが惜しかったでしょうか。

今回、上位二点がB評価(東京芸大合格ライン)でした。どちらの作品も自然な空間を表現し、モチーフの印象を的確に捉えている作品となっていました。

上位三名には賞品も贈呈いたしました!おめでとうございます!

模試は順位よりも、自分の表現の何が良く何が足りないかを見る機会だと思ってください。そうすれば、残りの期間を有効に過ごせると思います。今回の模試を皆さんの今後に活かして頂ければ幸いです。

受講生の皆様お疲れ様でした。

河合塾では冬期講習の申し込みがスタートしています。定員に達し締切とさせていただいた講座もありますので、申し込みはお早めにお願いいたします。

http://art.kawai-juku.ac.jp/kanto/short/

都立総合芸術高校推薦実技模試

こんにちは!基礎中学です。

10/10に都立総合芸術高校の推薦実技模試が行われました。

最初に試験の説明を受けてから実技スタートです!

みんな集中して取り組んでいます。実技の試験では描くだけでなく、見ることも重要です。離れて確認できたかな?

実技試験が終わったら、講師による採点を行い講評が始まります。全体講評で上位の作品を講評した後、グループに分かれて1つ1つの作品を講評していきます。

今回の模試で自分のできているところ、できていないところが分かったと思います。今後の練習に役立てて、本番まで一緒に頑張っていきましょう!

8/28,29 公開東京芸大実技模試!!【油絵専攻】

こんにちは、油画専攻です!

ついに夏期講習も終わり、いよいよ入試本番が見えてきますね。

そんなタイミングで実技模試!!

いつもの教室ですが、少し違った雰囲気で緊張した人も居るんじゃないでしょうか。

入試当日はなんとも独特の雰囲気です。慣れない場所、重い荷物、無愛想な試験管、美大は少し外れた所にあることが多いので、会場までの移動も一苦労です。

いつもと全く違う状況で、いかにいつも通り描けるかはものすごく重要になってきます。

そんな事を踏まえて実技模試です。マイペースにいきましょう。

今年は昨年同様コロナウイルスの感染が拡大していますので、入り口での検温と消毒、換気もしっかり行い、一人ひとりの間隔は広めです。

今年の課題文は「室内の状況から自由に描きなさい」です。

異なる色が印刷された8枚の紙が、教室の壁2面にそれぞれ貼られています。

それらの紙を描かなくても課題違反にはなりませんが、なんらかの反応は期待して貼りました。まぁ、これだけやられて完全に無視するというのもなかなか難しいでしょう。

人にもよりますが、個人的には比較的とっかかりやすい課題かと思います。

2日間の制作が終わり、採点と講評を行います。

例年、先生によって意見が分かれ、なかなか決まらない事もあるのですが、今年は比較的スパッと決まった印象でした。

それぞれの講師が一点一点をドローイングも含めて丁寧に見ていきます。

途中、話し合いながら、投票で上位作品を徐々に選んでいきます。

最後に全員を講評して、終わりになります。

近年、東京芸大の二次試験では、油彩と合わせてスケッチブックや画用紙のドローイングも審査対象となることが多く、今回の模試でも両方を見て判断しました。

今回、1位の作品は油彩の評価が高く、2位の作品は油彩についてまだ拙い部分も多くはありましたが、ドローイングと合わせて見る事で評価の上がった作品でした。

この2点が対照的だったのが印象に残っています。

油絵専攻では、どの大学も「この人は入学した後、どんな作品を作りたいのか」というのが見えることが大切にされる傾向にあります。

合格は終わりではなく始まりです。大学生活に向けて、普段から色々な事に興味を持って、美術以外の事でもぜひ貪欲に学んでください。

入試まで残り半年を切りました。

悔いのないように、一日一日を大切に過ごしていきましょう。

基礎中学専攻高校受験コース:夏の水彩実技コンクール

こんにちは!基礎中学です。

夏期講習会もいよいよ大詰め、8月22日に講習会内で高校受験対策として水彩画の実技コンクールを行いました!

本日のコンクールは学科テストと合わせて行っています。

講習会での頑張りがどのような結果として出てくるのか、みんなドキドキです。

学科テスト後にすぐに実技(水彩)に移ります。

全員の絵を並べて採点を行って、そのまま全体での総評へ。

その後は作品のひとつひとつを講師がアドバイスしていきます。

実技講評の後には採点されたテストも返却しました。

内容の解説は教務の方から、テストの傾向や点数に関してのアドバイスを行ってもらったので、今後の学習についての参考にもなったのではないかと思います。

夏も終わりにさしかかり、2学期の授業もすぐに始まりますが、10月10日(日)には実技模試があります。今度は都立総芸術高校の推薦入試の実技を想定して行います。志望が具体的に決まった方、腕試しに是非! お待ちしております。

https://www.kawai-juku.ac.jp/trial-exam/ptc/khs/

日本画専攻 東京芸大実技模試2020(着彩

こんにちは。日本画専攻です。

10月3日、4日の二日間にかけて芸大二次試験の公開模試が行われました。今年度は定員を絞り、早めの申し込み締め切りとなってしまったため受講できなかった学外生、申し訳ありませんでした。

それでも、新宿+名古屋両校と学外から過去最多の申し込みいただき、130作品以上が採点会場に並びました。

名古屋校からも講師が採点・講評に来ています

河合塾では、入館時のマスク着用・アルコール消毒・検温、アトリエ内の常時換気を徹底しております。今回の全体講評など会場内が密にならざるを得ない状況は、なるべく時間を短縮し行い、各フロアに分かれての個別講評を長めにする対応を取らせて頂きました。また希望者には模試作品以外の作品講評と進路相談を、個別面談形式で執り行いました。

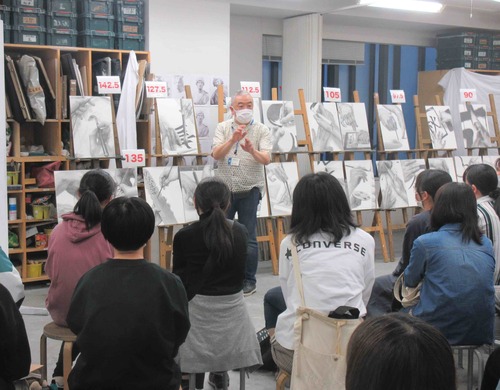

全体講評

個別講評

今回の模試のモチーフと上位三作品をご紹介します。

最優秀作品

一枚としてとても自然に見える秀作です!梨やぶどうの観察が素晴らしいです。

優秀作品(2位)

自分の良さを最大限生かしやりきれましたね。安定して表現に深みが出せるようになってきました。

優秀作品(3位)

モチーフに対する深い観察力がついた事で、絵に臨場感が出せるようになりました。

今回、上位三点がB評価(東京芸大合格ライン)でした。どの作品も自然な空間を表現し、モチーフの印象を的確に捉えている作品となっていました。

上位三名には豪華賞品も贈呈いたしました!おめでとうございます!

今年は、1学期も授業が少なく模試の実施も例年よりも早かったこともあり、経験値をなかなか積めなかった所もあると思います。その分まだまだ磨ける余地はたくさんあるはずです。模試は順位よりも、自分の表現の何が良く何が足りないかを見る機会だと思ってください。そうすれば、残りの期間を有効に過ごせると思います。今回の模試を、皆さんの今後に生かして頂ければ幸いです。

お疲れ様でした!

多摩美グラフィックデザイン公開模試

デザイン・工芸科/私大コースでは9月26日、27日の2日間で多摩美グラフィックデザイン学科の公開模試を実施しました。

学科(国語、英語)とデッサン、色彩構成の本番と同じ500点満点の模試です。外部生も含めて約50名の方が参加してくれました。

色彩構成の制作の様子。密にならないよう間隔をあけて制作しています。

今回の模試ではなんと多摩グラの澤田泰廣教授がいらしてくださいました。採点前に作品全体の印象を伺ったところ、「良いものがたくさんあるよ」とのお言葉。一安心です。

デッサン講評風景です。張りつめた緊張感の中、澤田先生の登場です。

「筆で書く両手」をデッサンする課題で、トップは142.5点。デッサンで大事なのは手を描けるのはもちろんのこと、シンプルでストレートな表現だ、と澤田先生。

続いて色彩構成の講評。「海の生物」がモチーフです。「みんな着眼点が違い、多様性があって良いね」と褒めていただき、生徒もホッとした様子。こちらのトップは135点。

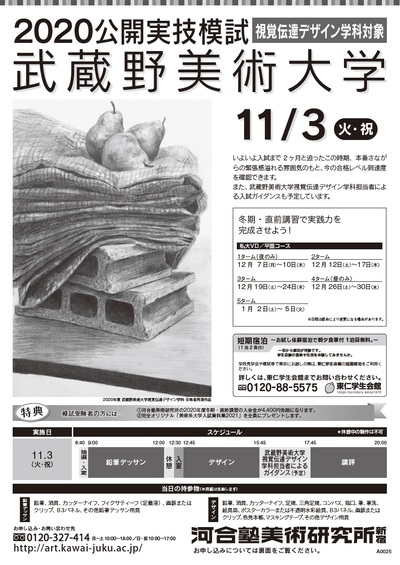

朝から夜までのハードな2日間の模試でしたが、みんな頑張っていました。11月3日には武蔵美視覚伝達デザイン学科の公開模試があります。ぜひご参加ください!

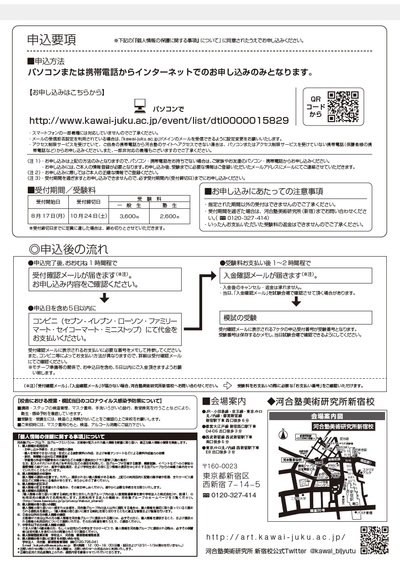

武蔵美 視覚伝達デザイン公開実技模試

私大デザインコースでは武蔵美視覚伝達デザイン学科の公開実技模試を実施しました。

デッサンとデザイン3時間ずつの入試本番を想定した模擬試験です。外部からも多くの参加がありました。

静物デッサンのモチーフは紙袋いっぱいの野菜たち。買い物がテーマでしょうか。

デッサン制作風景です。1卓を6人くらいで囲んで描きます。

まず、自分の着目したところをトリミングして、大きく構図を取りましょう。

次に、楕円とパースに注意して基本的な形をとらえます。

今回の出題では質感の差、固有色の差があるモチーフなので、その辺を明快に描き分けられるかがポイントでしょう。

採点会場の様子。

制作者がどこに着目したか、立体的に空間的に物をとらえて描けているか、質感や色の描き分けができているかなどを総合的に見て採点していきます。

入試本番と同じように150点満点で点数をつけます。

デザインの講評の様子です。

文字とビー玉を使って季節を表現する課題です。

各人がテーマにした状況に対して、色彩、形、構成が適切に使えているかがポイントです。上位には空間をダイナミックに使っている作品が多く入りました。

武蔵美の広報の方と視デの学生さんによる「視デガイダンス」も実施。

スライドを用いて、大変ためになる興味深いお話を聞かせていただきました。

視デを受験する方にとっては情報盛りだくさんの1日になったと思います。

多摩美、芸大、武蔵美と続いたデザイン・工芸模試も今回で最後。

私大入試本番まであと1ヶ月半。まだまだ点数は伸びます。学科もあります。

今回の模試でしっかり自己分析し、何ができるか模索し、邁進してください。

みんながんばれ!