1学期授業風景 の記事一覧

日本画材体験

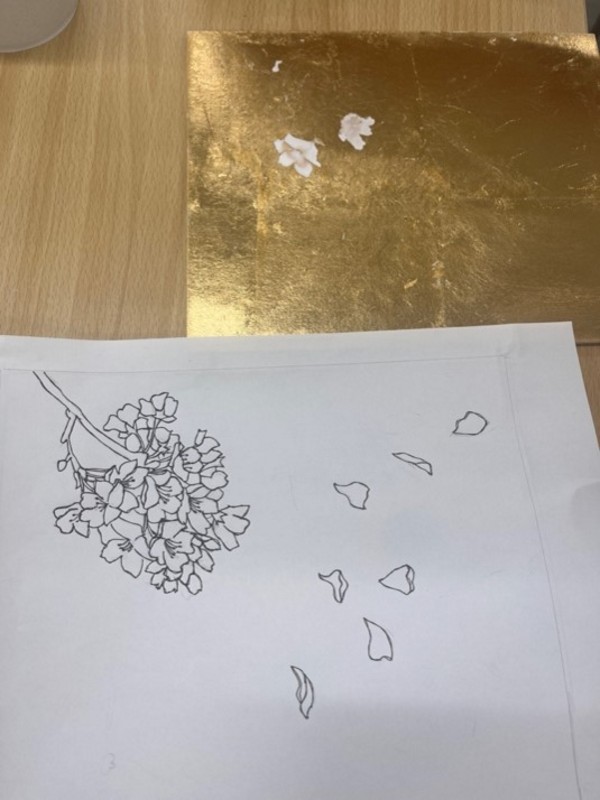

中学美術コースでは今月、二週に渡って日本画ゼミを行いました。

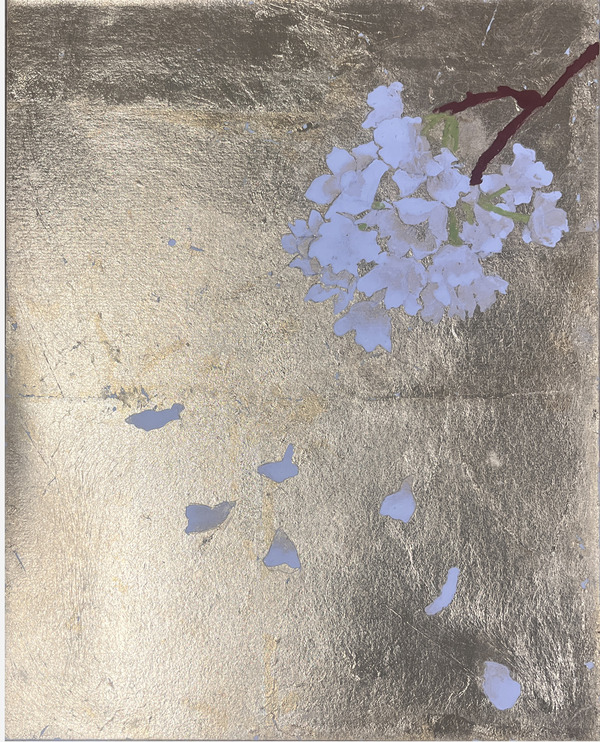

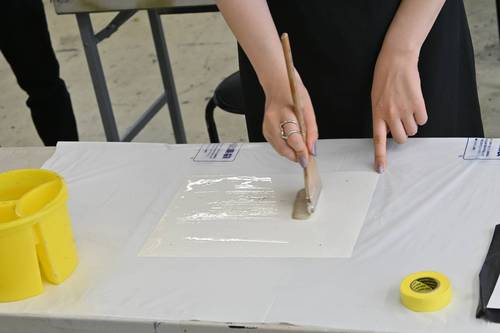

今回は《箔(はく)》と呼ばれる薄く伸ばした金属の画材を画面全面に貼って、その上に絵を仕上げていきます。

まずは簡単な画材の説明、実演を行い、見様見真似で箔を貼っていきます。

写真を撮り忘れてしまい、お見せできないのが残念ですが、《箔箸》という竹でできたピンセットを上手に使い、箔の上に《あかし紙》と呼ばれる蝋が塗ってある紙にくっつけて、箔を貼っていきます。

今回は、二日間の制作ということで、1日目に箔貼り、2日目に岩絵具と膠(にかわ)を主に使用し、絵の制作を行いました。

細い筆を使って、細かい部分も丁寧に仕上げていきます。

二色の箔を使って、雰囲気のある背景を作ることができました。

今回はこのようにあらかじめ下描き・転写をしてから、絵の具で描いていきました。

箔には様々な種類があり、各々貼り方にも工夫しながら、制作できました。

また、岩絵具のテクスチャーに苦戦しながらも、こだわりを持って描くことができました。

都内には、様々な場所に日本画材店があり、岩絵具などを購入することができます。

沢山の瓶に入った色とりどりの絵具たちは、見ているだけでも面白いので、是非とも一度足を運んでみてくださいね。

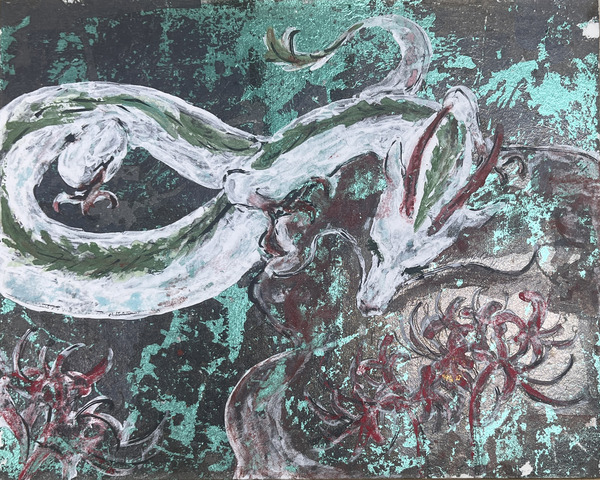

日本画専攻1学期授業風景~動物課題~

こんにちは!日本画専攻です。

今回は動物課題です!

本科専科共にウサギを描きました。

元気なウサギが多く、走り回ったりレンガを乗り越えたりと描く方は難しそうです...。

脱走しそう!

初めて動物を描く人も多く、骨格や動きを捉えるのに苦戦中。

一瞬の形を覚えて描いたり、クロッキーを通して形を身体の中に染み込ませて、今寝ているから足の形はこの形になるはず...など総合的な理解力がいる課題ですね。

講師でも動物を描くのは難しく永遠の課題だと思います。

伊藤若冲ですら動物を理解したのは晩年という程なので、地道に観察あるのみですね。

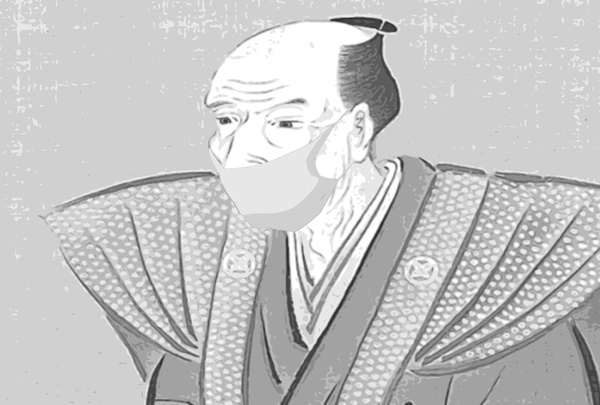

GWの自主課題!~油絵専攻~

油絵専攻ではGW明け、宿題として出していたドローイングの数々が勢揃いでした。日記的に描いてきたものや立体を作ってきた子も、、!このような創作は受験に向けた特訓は勿論、その後の大学生活や卒業してからの作家生活へ向けても必要な習慣だと思っています。今回は然る有名な人物から習慣づけに関して、皆さんの肥やしになるメッセージを預かってまいりました。こちらの方です!

どうも伊能忠敬です。

私は測量機器を用いて日本地図を作った男。歩いて各地をまわるのは国土の形を知る以上に更に特別な価値がありました。今回はその気付きについて話したいと思います。

「百聞は一見にしかず」この諺(ことわざ)を皆さんは深く意識したことがありますか?この見る行為は実体験を示しています。人から聞き集めた情報に一度の体験は勝るんです。Googleマップで日本だけではなく世界中を閲覧できる昨今、日本を歩きまわったこの足が誰より日本という土地を知っています。四季折々変わる気候や切り開かれた土地、そこに関わる人々、根付く生命などが基礎となり形作られる景色の百面相。これらを果たして画面の上や人伝から知って感じ取ることが可能でしょうか?

私の勝手なイメージですが創造表現するためには理想とルーツ(根底にあるきっかけ、起源)が必要です。夢見るような幻想・目的への崇拝が作るための動機となります。叶わぬことへの嘆願や疑似実現を平面、立体、映像などの形にして世に生み出す尊い行為。それら創作に向けた動機に気付くため必要なこと、それは自身を探ることです。自らの創作は一体何に魅了されて始まった活動なのか?源流を見つけることで活動を始めた際のトキメキを思い出せます。私は正確な暦を創るため地図の測量を行いましたが、各地にある風土の多彩さに触れて魅了されていました。日本の大地はなんて雄弁なのかと。この感動が活力となり、寸分違わぬ国土の計測は達成されたのだと思っています。

皆さんが油絵を、もしくは描くことを嗜むようになったのはいつ頃のことだったのでしょうか?

試験だなんだと大変な思いをしてまで描くことを辞めないのは何故でしょうか?

いつの日か創作に心を奪われた日の記憶を思い出してみてください。「日本一周を測量するのに4万キロ歩く」なんてどうってことのない苦難でした。皆さんの理想の創作もそんな遠い道のりの先に間違いなくあります。

少しづつでも進むことを忠敬はお薦めします。

以上が伊能忠敬さんからのメッセージでした。私も何か考えに詰まるときは海を見に行ったりしますが、こんがらがった考えや不安がスゥッと抜けるのを感じます。手元の作業に戻ってくる情報の多彩さって確かに体験の有無が大事です。今回のメッセージが皆さんのメンタルや作業面などに役立てばいいなと思いました。

銅版ゼミ

こんにちは、中学美術コースです!

今回は、先日の銅版画ゼミの様子をご紹介します。

まずは銅版画の仕組みからレクチャーです。

銅版画は版画の一種ですが、小学校で習う木版画(=凸版)と違い、

版の平らな部分が余白となり、彫った部分に色が載る、凹版という技法を使います。

ヨーロッパで生まれた、最も古い印刷技術の一つです。

銅版画では扱う道具も様々。

今回行うドライポイントという銅版画技法では、主にニードル、ビュラン、バニッシャー、ルーレット、インク、寒冷紗にプレス機などを使います。

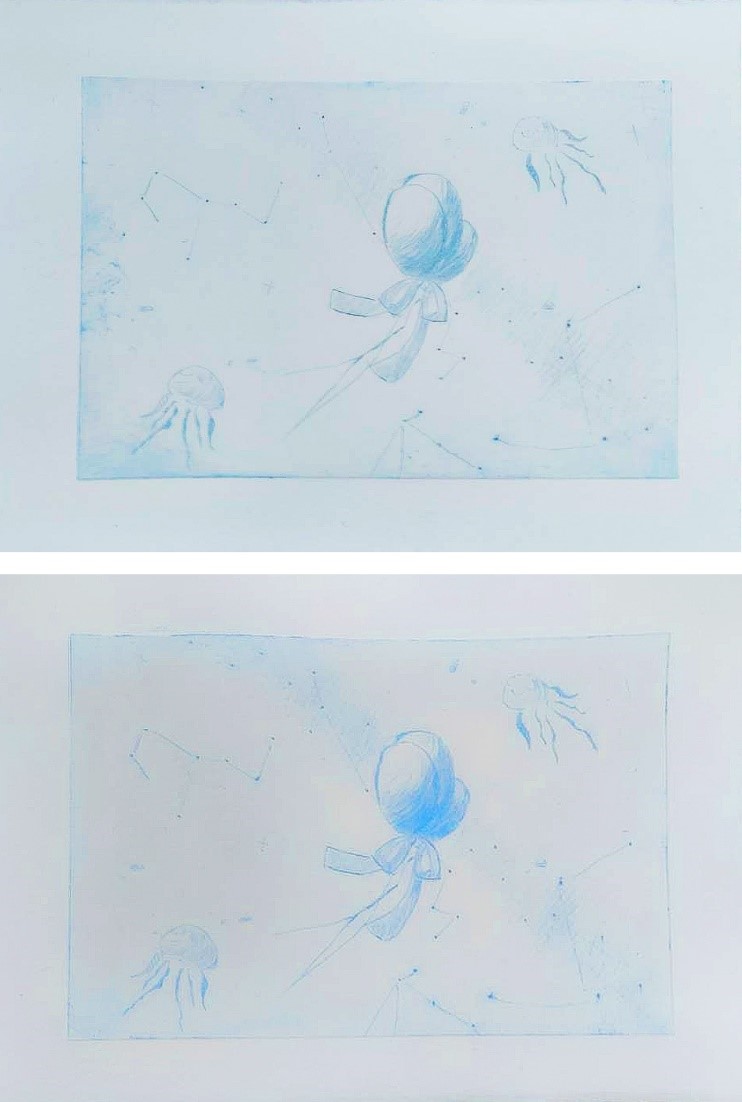

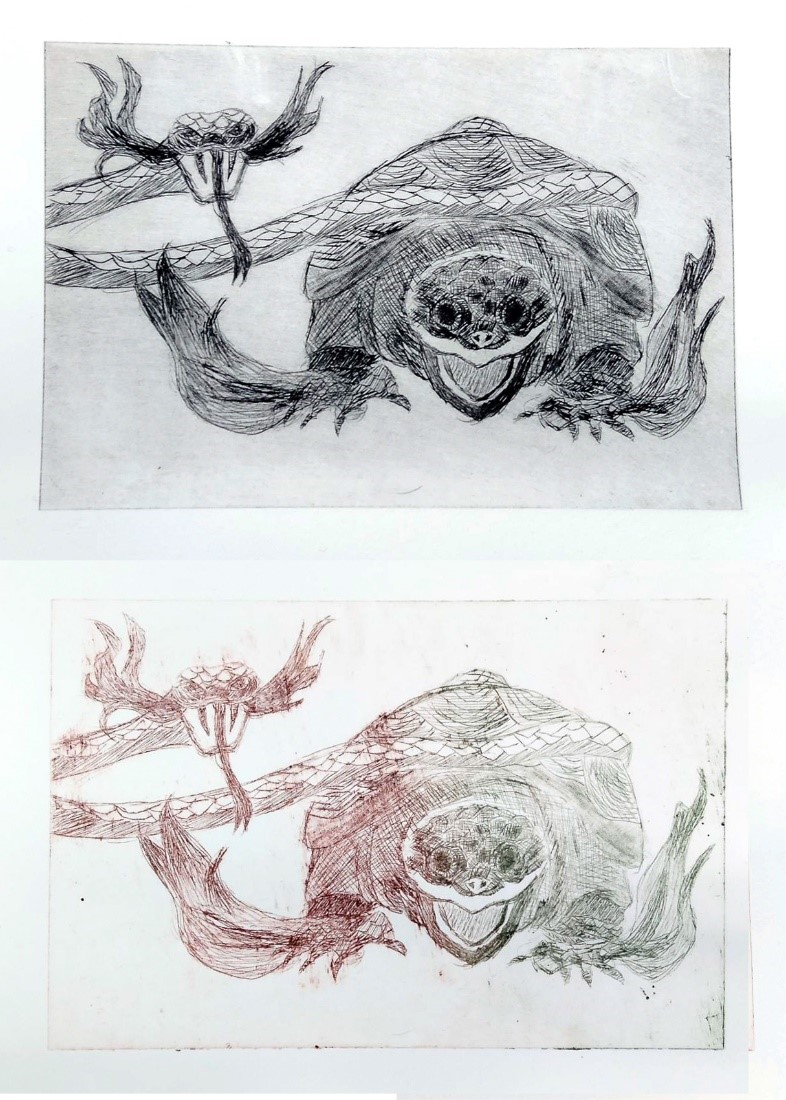

最初は描画のイメージが掴み辛いのですが、銅板にニードル(針)で絵を描く感覚は独特で、気持ち良いのですよね。みんな徐々にコツをつかみ、どんどん描画が進みます。

描画が終わると、いざ刷りの工程へ。

小さいながらも本格的なプレス機!

「船長さんになった気持ちで!」と声をかけられながら、プレス機のハンドルをみんな力一杯回してくれました。

1枚目が擦り終わると、今度はインクを自分で調合してこだわりの色で刷ってみたり、難易度の高いグラデーションに挑戦してみたり、それぞれに刷り方を変えて2枚目に挑戦してくれました。

印刷が終わった後は、全員で作品を見比べながら講評会です。

同じ版でも、インクの載せ方や拭き取り方を変えるとがらっと印象が変わりますね。

講師からは、サイン・エディション番号・タイトルの入れ方、売り方(?)のセオリーなど、より実践的な内容も。

なかなか普段触れる機会がない銅版画の世界。

プレス機を使った版画の本格的な仕上がりや刷りの楽しさを満喫してもらいました。

今回体験した技術を、今後の制作にもどんどん活かしていきましょう〜!

日本画材体験

中学美術コースでは先月、2週に渡って日本画ゼミを行いました!

初めて日本画材に触れる生徒もいれば、昨年扱った経験を踏まえて描きたいものを考えてきてくれた人も居ました。

まずは簡単な画材の説明です。

日本画材とひとことで言っても、絵具を画面に定着させるための「膠」や「岩絵具」「水干絵具」「箔」「墨」など、色味も質感も異なる様々な素材を扱います。

今回は、二日間の制作ということで、岩絵具と膠を主に使用し、普段制作から扱い慣れている水彩絵具や色鉛筆なども併用して制作を行いました。

一通り説明をした後、早速制作に入ります。

今回は岩絵具を家にあるものでスタンピングして、マチエールを作る描き方に挑戦しました。

手でもペタペタ。

岩絵具の質感は独特で、「気持ちいい〜」「不思議な感じ」と声が上がりました。

こちらはプラスチック容器に絵具を塗って、模様にしています。

泡のような花のようなマチエールが綺麗です。

1日目はスタンピング、2日目は前回作ったマチエールをもとに絵を完成させました。

皆それぞれ個性的な作品に仕上がって良かったです。

最後は講評をして終わりました。

都内には、様々な場所に日本画材店があり、岩絵具などを購入することができます。

沢山の瓶に入った色とりどりの絵具たちは、見ているだけでも面白いので、一度是非足を運んでみてくださいね。

日本画専攻「芸大二次再現行いました」

こんにちは日本画専攻です。

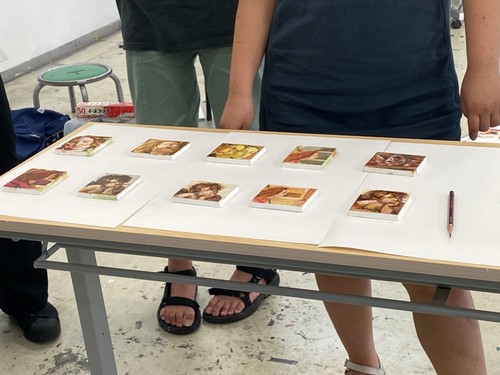

今回は2022年度の芸大二次試験の再現課題をご紹介します。

河合塾では、春期講習で今年芸大に合格した学生たちの再現デモストを行いました。

今年の二次試験では、ヒバ、アセビの枝葉、りんご、アボカド、クレヨン、紙、薪などが出ました。

クレヨンで紙に描画を入れる指定もあり、描ける力だけでなく、その人の意図や世界観を見られるところもありました。

今回デモストをしてくれた5名は構成が皆違い、それぞれのねらいや個性がしっかりと出ていました。

そして完成度の高さも重要です。試験では1人1セットモチーフが渡されるので、最後のツメではモチーフを持って良く観察して描くくらいの描写が求められます。

講評では合格者の皆さんに普段どのように過ごしてきたか、試験の時の状況、自分がなぜ合格したと思うか、など話していただきました。「試験で楽しく描けますように」と神社へお参りに行った、などの話も出ており、今の時期だからこそ聞けるリアルな話に受講生たちは熱心に耳を傾けていました。

春から始める皆さん、河合塾の講師一同応援していますので共に学んでいきましょう!

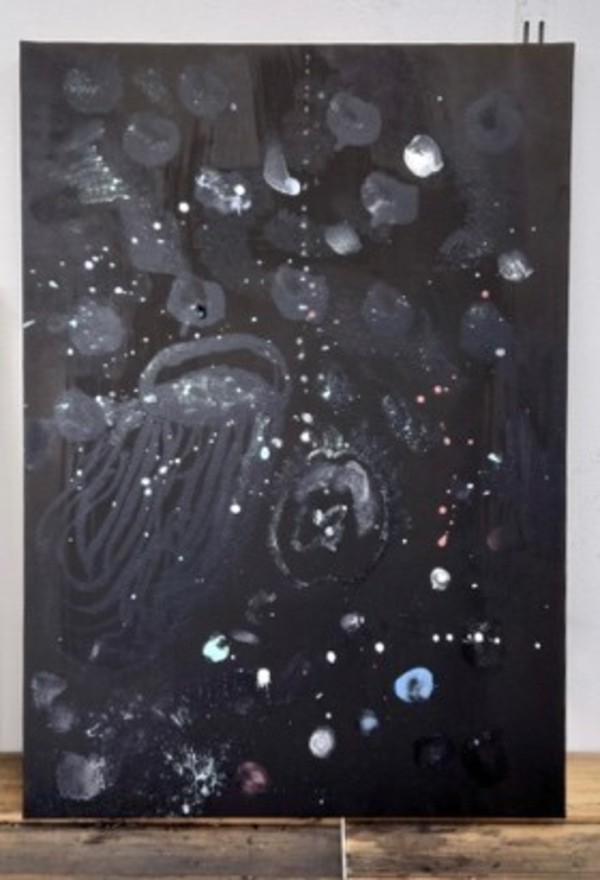

アニメ背景制作ワークショップ

中学美術コースです。

一学期最後の授業は、「アニメ背景制作ワークショップ」でした。

特別講師をお迎えして、現場での生の声を聴かせていただきながら、筆使い・二種類の絵の具の使い分け・水分調整・物の印象の捉え方等々、具の濃い三時間となりました。

講師の方は 宮本澪 先生。

河合塾美術研究所新宿校から多摩美術大学日本画に進学。大学卒業後,ufotabieアニメ制作会社に入社。背景美術部門に所属され、第一期:TVアニメシリーズ鬼滅の刃、劇場版:鬼滅の刃(無限列車編)、劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] 第三章 の制作に参加されています。

現在はアソビモ(株)・2Dデザイナーとしてアイコン・三面図作成・UIデザインなど幅広くお仕事をされています。

さて当日、学生も期待と緊張からか、早くから教室にて準備完了! よってチャイムのなる前から授業開始となりました。

「そもそもアニメの背景を描きたくて美大に行ったのではないが、結果的に予備校・大学にて【デジタルで描く】ではなく【手描きと目を鍛えたこと】によって今ではどんな仕事もこなせる」という宮本先生のお話を、自身の制作した背景画・プライベートに作成しているイラスト資料を解説していただきました。熱心に学生はきいていました。

いよいよ制作スタートです。

宮本先生がお持ちの見本を、先生と同じようにひとつひとつミッションをクリアして、完成させてゆきます。

①用紙全体に水を塗り、ポスターカラーで混色した絵の具をたっぷりのせ、その後水を含ませていない大きな刷毛で空のぼかし・グラデーションを作ってゆきます。

②大地の草の部分もポスターカラー絵の具をしっかり混ぜて空との地平線部分をにじませてゆきます。

③木や花の部分はアクリル絵の具を使用。木は影の色から大胆に塗ります。この時とても大事な事を言われていました。

「自然物は暖かいものなので影色には絶対に黒は混ぜないこと」

普段の授業でも言われていることですが、実際黒色の絵の具はおいていなかったので、みなしっかりと混色して、暗さを出していました。

④アクリル絵の具で木の細かな葉の様子も丁寧に描きこんでゆきます。

⑤雲は空の部分がポスターカラー絵の具なので、水を含ませたタオルで青色を拭き取り、白に少し水色を混ぜた絵の具をなじませて完成。

ここまでの行程を、最初に紙に含ませた水が乾かないうちにしなければなりません。

最後に作品を並べて宮本先生から講評をいただきました。

そしてようやく学生の緊張もとけ、質問もたくさんできたようです。

今のお仕事先には油絵出身の方もいるようです。絵が描けるということは色々な職種の可能性があるということでしょうかね。デジタルのみで絵を描かれている方も全くデジタルに興味のない方も、基本は【人の眼】だということ、忘れないでほしいです。

とても貴重な経験ができた一日でした。

宮本先生、ありがとうございました!

油絵専攻 授業内デッサンコンクール

こんにちは、油絵専攻です!

夏季講習前の油絵専攻授業内デッサンコンクールがありました。

講師陣が会議した結果、グラスが沢山並ぶなんとも美しいモチーフとなりました。

基礎的な素描能力、モチーフから得ることのできる特徴、作者の意思...これらが画面にどう反映されるか。

今回出された課題と相性が良かった人、良くなかった人、様々いると思います。

「どのような課題が出たとしても、自分の強みを出せる力」を伸ばすことが重要なのではないでしょうか。

今回の結果に囚われることなく、さらに突き進んでいきましょう!

テンペラ実習

こんにちは、油絵専攻です!

この日はテンペラ実習を行いました。

様々な色の顔料や、普段使わない材料の姿にソワソワ。

最初にテンペラの歴史や工程を学び、量感を意識してヴィーナスの顔を描く練習をしました。

そしてテンペラ卵液を作っていきます。

そっと卵黄を掴むという慣れない行為...

贅沢に一人一つずつ卵を割って、自分用の卵液で作品を制作しました。

顔料とテンペラ卵液、油を重ねながら、短時間で密度の高い描写を目指します。

ハッチングの技術を練習する事で、絵具を細かく重ねていく過程をより深く理解することが出来たのではないでしょうか。

最後に作品を並べ、講評、鑑賞をしました。

この実習を経て、さらに制作の精度が上がっていきそうですね。

ニカワとは?【日本画ゼミ】

こんにちは!中学美術コースです。

今月は色々なゼミをやっています!今回は日本画ゼミを行いました。

「日本画って何?」って思う人が多いかもしれませんが、古くは中国から伝来してきた絵画技法なのです。歴史は古く奈良時代くらいから伝承されて、日本に土着して時間をかけて様式を変えていったものが日本画と言われているようです〔ざっくりと要約するとw〕

素材は和紙、墨、岩絵の具、ニカワなどを使っていきます。

今回は中学生向けのゼミなので作業内容を少し簡単にしたバージョンでゼミを行いました。

真ん中のボウルに入っているものが「ニカワ」なるもの素材は動物の皮や骨などから取れる動物性のタンパク質から出来ています、、、

ニカワは絵具を紙に定着させる為の接着剤の役割をします。油絵では油〔オイル〕がその役割を行います。

生徒さんが手に持っている「和紙」は日本に古くからある植物の繊維で作られています。

まずは図案の構想から

下準備中--

岩絵の具は、鉱石やガラスの微粒なのですが、ただのパウダー状のもので販売していますので、このままでは紙に塗っても定着しません。

写真のように手を使って、「ニカワ」と「絵の具」をお皿の上で指を使って混ぜ合わせ、色を塗る為の下準備をしておきます。

「絵の具」と「ニカワ」が混ぜ終わったら色を塗っていきます。

完成!爽やかな風景画!いい感じです。

味のある、いい感じの鳥さんが描けましたね◯

最後は講評をして終わりました。みんな普段使っている絵の具と違い、なかなか手がかかる画材でしたが楽しめたかな?

次回のゼミもまた違った内容をやりますのでお楽しみに!

夏期講習ではシルクスクリーンや扇に絵を描くといった楽しい制作を予定しています。

興味がある人はぜひ受講してみてください!

夏期講習のお申込みはこちらから!