日本画専攻 の記事一覧

日本画専科 東京名古屋合同課題

河合塾美術研究所の日本画科では、【東京校・名古屋校合同課題】というものがあります。

全く同じモチーフの課題を、同じ時期に東京校と名古屋校で行い、両校の作品を並べ、講評します。

先日、専科の授業では石膏デッサンを合同課題で行いました。

こちらは東京校での講評風景です。

名古屋校と東京校をあわせて19枚の作品が並びました。

(高2生が3名、高3生が16名、欠席1名)

普段より沢山の作品のなかで自分の作品を見ると、自分のできている事、できていない事に気が付けるはずです。

今年はかなりハイレベルな作品が揃ったように感じたので、東京校の生徒は名古屋にもこんなに描ける人がいる!とちょっと焦った人もいたんではないでしょうか。

合同課題の講評のあとは、それを踏まえてまた別の石膏像をデッサン。

さらに今回は現役芸大生の方にデモンストレーションをしてもらっています。

上手くなるためにはただ教えてもらう事だけではなく、自分の目で気が付く事が大事です。

デモンストレーションや、沢山の作品を観ること、見比べる事で成長につなげていってほしいと思います!

数日後...

名古屋に作品を送り、今度は名古屋校での講評です。

ここでは東京校の講師も参加させていただきました!

名古屋校の生徒はとっても元気ですね〜

二学期には静物着彩の合同課題があります。

次はコンクール形式!

両校にまけないよう、東京校の生徒も名古屋校の生徒も頑張ってほしいですね。

[日ゼミ・前半]

こんにちは!河合塾美術研究所では、毎年一学期に[日曜特化ゼミ(略して日ゼミと呼ばれています!)]という授業を行っています。

前半の二回は6月13日と20日に行いました!

第一回は「いろいろな表現で捉えるクロッキー」です。

人物クロッキーを通して、様々な表現方法を知り、色々な物の見方を知ろう!というものです。

表現の中では、・線で捉える・調子で捉える・シルエットで捉える、の3つについて学んでいただきました。

線で捉えるクロッキー一例↓

調子で捉えるクロッキー一例↓

シルエットで捉えるクロッキー一例↓

いろいろな表現で捉えてみると、いつもと違った視点で「ものらしさ」を見つけることができるはずです。

例えば、「シルエットで捉えるクロッキー」では、どういったシルエットの形が人の足らしいのか?腕らしいのか?などだけではなく、シルエットだけでも向きや方向なども感じさせることができる事に気が付けるはず。

当日はプロの男性モデルさんに来ていただいて制作しました。

筋肉質なモデルさんで、かなり動きがあるポーズもとっていただけました。とても描きごたえがあったと思います。

こちらは講評風景です!

たくさんの表現方法での、良いクロッキーがたくさん集まりました。

第二回では「墨で捉える石膏クロッキー」を行いました。

その名の通り、クロッキー帳に墨で描いていくのですが、これはかなり難易度が高い!

勿論墨は落ちないので、失敗ができないわけです。

「いかに的確に形のポイントをとらえられるか」が重要です。

まず授業の最初には講師のデモンストレーション。

少ない手数で石膏の形が見えてくるポイントや、気にしなければいけない特徴など説明。

生徒は食い入るように見ていました。

デモンストレーション後各自制作。

一時間程度で描く位置を変え、様々な方向で何枚も制作していただきました。

一方向で3・4枚描いている人もいたので、多い人は十枚以上クロッキーを描いたはずです。まさに、石膏特訓!な1日でした。

最後はみんなクタクタに疲労していたよう。(笑)

ですが、確実に一枚目より良くなっていたと思います!

勿論道具に慣れてきたこともあるとは思いますが、それぞれ生徒の中で石膏の形を捉えるときに重要なポイントを増やせたのではないでしょうか・・?

日ゼミの墨で捉える石膏クロッキーや、人物クロッキーを通して、デッサンの精度アップに繋げてもらえれば!と思います。

日ゼミ参加の皆様お疲れ様でした!

【日本画 本科(昼間部):クロッキーを通して構造を知る】

この時期は日本画科に限らず絵画科志望の学生が苦手とする「構造」をクロッキーを通して基礎を学ぶ授業がメインです。

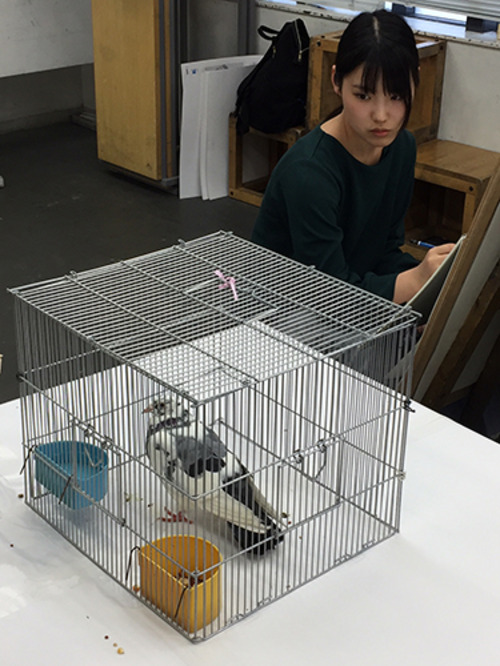

今日は「鳩」をみんなでクロッキーしました。細かな描写をベースとする具象作品を多く目にすることが年々増えてきていますが、そういう絵にこそ基本的な構造を理解した視点を持ち合わせてないと見る人が見れば。。。ということにもなりかねません。そうならないために興味があるないに関わらずしっかり構造を理解しておくことをお勧めします!

構造という言葉を聞くだけで反射的に難しい。。と思ってしまう人も多いようですが、「仕組み」「成り立ち」と言い換えることも出来ます。つまり表面だけを頼りに観察するのではなく、どんな作りになっているかを理解し把握した上で描きましょうということです。

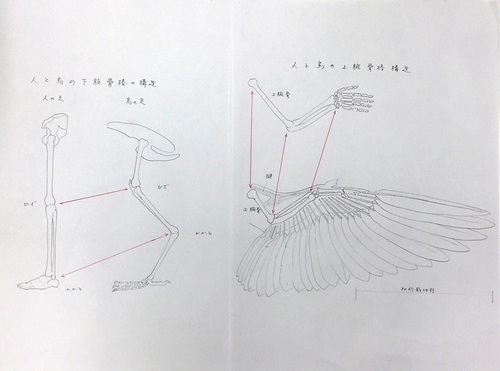

骨格

詳細な名称を記憶する必要はないと思いますが重要な骨がどのようについているか?関節はどちらに可動するのか?

あらかじめ知っておきましょう。人と鳥と比較して理解することが出来ます。

重心

人の場合は頭の真下に重心があると考えて良いと思いますが、鳥の場合は必ずしもそうではありません。

鳥の中でも歩行が得意な鳥と泳ぐのが得意な鳥では足の付く位置は様々ですが頭と尾と足の接点を結ぶ三点のバランスを見ると重心が安定します。

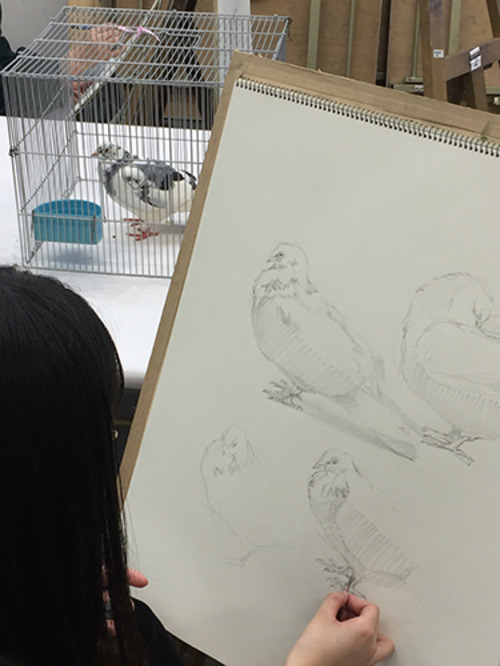

制作風景

鳩の可愛らしい仕草にときどき癒されながらも真剣に取り組んでいます。

動くものを描く

ふだん静物を描き慣れていると動くものを描く時には戸惑うこともあるかもしれません。それは知らず知らずのうちに写す癖がついてしまっているからです。画面に目を移してモチーフに戻るともうポーズが変わってしまって困ったということは描いたことがある人ならば誰でも経験したことあるでしょう。動くものを描く時は目の前のものを写しとるのではなく、バランス的にはこうなるだろうと予測して画面だけを見てペンを走らせるのがコツです。そのため「正中線」がどこになるのか、左右に同じ形が同じボリュームであるかの確認は欠かせません。たとえ画面上に描かれていなくても把握しておく必要があります。

このような『構造的な眼』を持つことで自然で生き生きとした生命感のある動きを自在に描くことも可能になっていきます。

写真を撮るように写し取るだけでは面白味に欠けると思います。絵はあくまで現実ではない嘘の世界です。嘘の世界がより説得力を持ち魅力的になるよう楽しんで学んでください。

生徒作品と講評風景

日本画 専科(夜間部):構造・成り立ちへの理解

こんにちは!すっかり暖かくなってきましたね。

4月から新学期が始まり、早くも一ヶ月が経ちました。

今日は日本画科専科の4月の授業を紹介します!

【構造・成り立ちを知る①】

毎年恒例で行っている授業です!

構造・成り立ちを知る①では、百合と林檎を描きました。

百合はどんな構造になっているのか?

分解してみた時にどんな構造になっていて、どういった成り立ちでこの形になっているのか?

ということを考え、理解して描くという課題になっています。

ちょっと贅沢ですが、二人で二本の百合を描いています。

短い時間の中で、集中して描けていました!

りんごも同様に、紅玉・フジ・王林の三つの種類を切って、三種類のりんごの共通しているところなどを見て、どうやって実に成っていき、この形になったのか、などレクチャーしました。

(この課題は画像を撮る暇がありませんでした(笑))

【構造・成り立ちを知る②】

人物ヌードデッサンを行ったのち、石膏像 円盤投げのデッサン課題。

人物ヌードデッサンでは彫刻・油・日本画合同で制作しました。

室内の暑さだけでなく、みんなの食らいついて描いている熱気でアトリエはムンムン・・!専科生だと侮れない良い作品が集まりました。

立ちポーズのモデルさんを描きながら、人はどんな風にバランスをとってた立っているのかなど、体の仕組みを理解して描く課題です。

そして、その人物デッサンを踏まえて円盤投げ(石膏像)のデッサン。

石膏像はデッサンをするために、紙のサイズである木炭紙大の比率に合わせて足などを切って複製されています。

全身の石膏像がどんな風にたっているのか、想像し、構造を理解しながら描けていたと思います。

このように河合塾では、物を捉える・絵を描くには、そのものがどんな風になっているのか?どうしてそういった形になっているのか?ということを意識して、ただなんとなく「見る」のではなく「観る」事を大事にしています。

本質を描く!これがデッサンが上手くなる重要なポイントなのです。

五月の下旬にはまた構造・成り立ちを知る③で、動物を描く予定です。専科生の皆さんはお楽しみに!

まだ先ですが6月4〜9日には本科・専科共に無料体験もありますので是非、河合塾美術研究所の授業を体験してみてください!

最後に骨格標本ちゃんと。いい笑顔!!

【日本画専攻昼間部】課外授業、スケッチをしに新宿御苑へ行ってきました!

【日本画専攻昼間部】課外授業、スケッチをしに新宿御苑へ行ってきました!

こんにちは、日本画です!

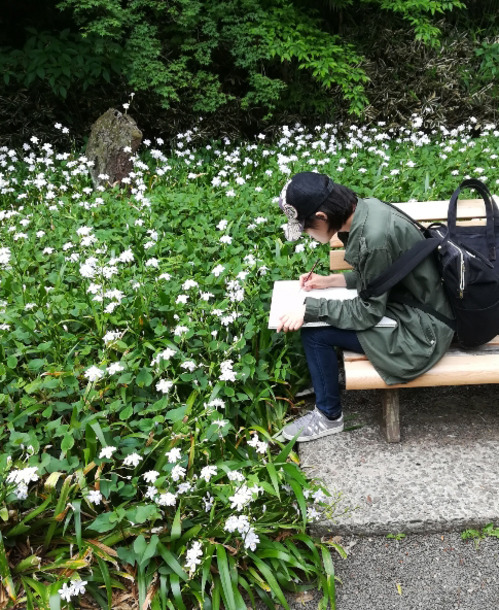

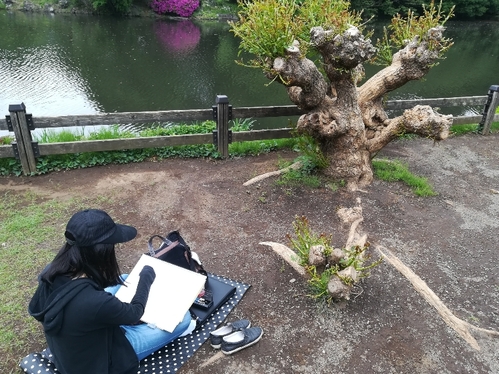

この時期は毎年恒例の課外スケッチ授業を開催しています。今年も校舎から近く、見所も多いという事で「新宿御苑」へ、スケッチをしに出かけていきました。

ここ数日は気候も不安定で、晴れ過ぎて暑かったり、雨が降ったりと不安定な天気でしたが、本日の天気は「軽い曇り」スケッチをするにはちょうど良い天候です♪

園内はとても広く、温室や池、建造物など、見どころが豊富です。新宿御苑の歴史は古く、なんと明治時代から開園していたそうです。現在の敷地内では、希少な植物も状態が良い状態で生息しています。

とにかく、敷地が広大なので、生徒達も被写体を見つけるのに苦戦していました。

今回のスケッチ課題は、スケッチから「被写体のみ力を探す力をつける」というだけでなく、これから9月に行われるKJチャンピオンシップ(自由制作展)に向けての準備の為の課題でもあります。

受験課題では普段、用意された目の前にあるモチーフを見て絵を描いていきますが、大学に入った後での制作では自分のテーマにそってモチーフを取材し、構成して絵を描いていきます。

絵つくり上げる為にはどんな取材が必要なのか、制作の過程を生徒達には意識してもらう為にスケッチを経験してもらっています。

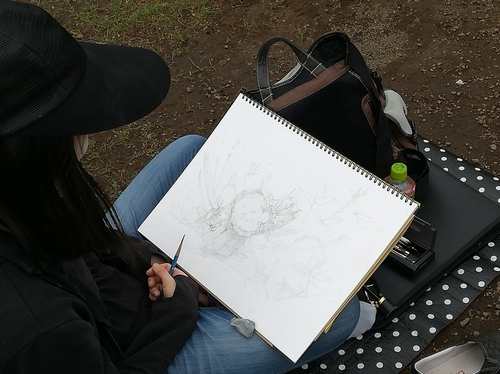

昼食もそこそこに、みんな スケッチに集中しています。

授業の終わりに、みんなが描いたスケッチを並べ講評を行いました。

製作時間は短かったのですが、みんな自分の思い思いの場所やモチーフを見つけてきちんとスケッチ出来ていました。 ただこのスケッチ一枚から絵を描く事は難しいので、ここから取材をさらに重ねて行く必要があります。

新宿御苑の門にて集合写真を撮影!

日本画の皆さんお疲れ様でした。

河合塾美術研究所新宿校では6月に「東京藝術大学の一次入試実技模試」があります。実技模試自体はこの時期やっている予備校は少ないので、美術大学への進学をご希望の方は是非いらして下さい!

藝大模試→→https://www.kawai-juku.ac.jp/trial-exam/ptc/tky/

<東京芸大 合格速報> 日本画専攻 合格速報 5名合格!!今年も東京芸術大学の日本画の結果が出ました!

今回の入試は、1次の試験に石膏にビニール袋が被せられた状態での出題。2次では着彩課題に生花ではなくドライフラワーがモチーフとして出題されました。例年とは多少違った形での出題でしたので、課題に対する取り組み方が難しかったかもしれませんが、皆さんの一年間の努力がこのように形となり、良かったです。

あらためて、志望大学に合格した皆さん、本当におめでとうございました!!

そして、惜しくも結果が出なかった人達へ、今年の結果はもう出てしまいましたがこの悔しさをバネに、新シーズンに向けて新たに目標へと進みましょう!

来年、第一志望の大学に合格する為に...

河合塾美術研究所新宿校では春期講習会だけでなく新シーズンに向けての受験サポートイベントを多数ご用意しております。

河合塾美術研究所新宿校の春季イベント・春期講習はこちらから